![]()

|

恵光寺は蓮如上人が河内御布教の際、当地萱振にお立寄りになり、

その後上人第6男蓮淳法師によって開かれた一家寺院である。 現在は浄土真宗本願寺派に属する。 明治時代には別格寺として、また100ヶ寺以上の末寺を擁した

|

| 恵光寺建立 |

恵光寺(えこうじ)は、蓮如上人の河内布教をご縁とし、蓮淳法師(蓮如上人第6男)によって建立された寺院である。建立説には、1470年(文明2年)、1469〜89年(文明年間)、1496年(明応5年)の3説があげられている。(1470年を一応の建立説としている)

|

| 河内一向一揆と恵光寺 |

織田信長と本願寺との戦端がひらかれたのは、1570年(元亀1)のことであるが、それから5年経過した1574年(天正2)6月、大坂石山本願寺攻めが始まる。この時、萱振の一向衆徒(門徒)も石山本願寺方に加勢し、石山本願寺からの撤退を拒否したため、1580年(天正8)8月萱振恵光寺に火を放ち、恵光寺は破壊された。そしてついに石山本願寺は炎上する(同年8月)。当院は河内一円の一向衆徒を指揮して兵糧を集めて本願寺に忠誠を尽くしたのである。特に恵光寺の第四世良慧法師は1580(天正8)9月26日、藤ノ森において戦死している(27歳)。

|

| 東西分裂 |

恵光寺第七世寂永法師の時分、恵光寺は存続の転機をむかえる。1685年(貞享2)、諸々の事情あって(一説には久宝寺御坊顕証寺寂淳との宝物争いによる)、寂永法師は前住職

准良法師と共に東派に転じ、摂津国平野郡来春寺を改め大徳山慧光寺と号した。またこのとき、ほとんどの寺宝が平野に渡る。

無住寺院となった萱振御坊恵光寺であるが、その後懸所(別院)となる。

|

| 明如上人ご巡化 |

1880年(明治13)本願寺明如上人が御巡化する。光蓮寺住職に入寺の命を受けるが、副住職待僧峯旭法師が明治35年入寺する。また1911年(明治44)別格寺となる。

|

本堂焼失・落慶 |

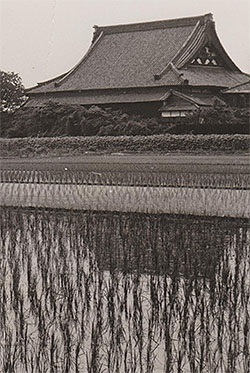

昭和51年6月23日の昼時、恵光寺本堂が320年の歴史に幕を閉じた。屋根裏からの出火により全焼したのである。この時、御本尊は当時の住職(11代淳信法師)により担ぎ出され難を逃れたが、「親鸞聖人真向きの御影」、「聖徳太子六歳御像」、「蓮如上人御影」などが灰塵に帰した。

本堂再建に際しては勝如上人よりご消息を賜り、有縁の方々の多大なご協力により昭和54年、勝如上人ご親修による落慶法要が修された。 (左の写真は前本堂)

|